정언유, <탐라별곡(耽羅別曲)>

원문:

1

耽羅別曲 (탐라별곡)

2

耽羅 녯 都邑이 몃 千年 基業인고

3

星主 王子 지난 後에 物換星移 오도다

4

城郭이 곳쳐스니 人民인들 녯 갓흘손가

5

聖朝의 臣屬되 命吏를 보시니

6

한 조각 彈丸小島 大海에 잇난

7

三邑을 分置하여 솟발갓치 버려시니

8

山南은 兩縣이오 山北은 州城이라

9

土地난 그 얼마며 民物도 壯大하다

10

營門을 陞設하고 名位를 重히 하야

11

節制使 兼防禦로 一島를 彈壓이라

12

寧海에 차던 印綬 使君 傳掌하고

13

行李를 收拾하여 嶺湖로 도라와셔

14

諭書를 압셔 오고 重溟을 겨우 건너

15

禾北鎭 下碇하여 東城門 도라드니

16

閭閻이 雜錯한데 四隅에 石牆이오

17

街路가 廣平한데 兩行에 楊柳로셰

18

左右를 둘너보니 壯麗할손 公廨로다

19

觀德亭 넙히 안져 壯士의 禮貌 밧고

20

殿牌에 肅拜하며 斧鉞을 손에 쥐니

21

公然한 白面書生 大將의 威儀로다

22

延曦閣 잠간 쉬여 巡歷 길 밧비 나셔

23

海方도 둘너보며 風俗도 살펴보니

24

어엽불 우리 百姓 무삼 일노 偏苦하여

25

衣食이 艱窘하니 興味가 잇슬소가

26

八陽足踏 겨우 하야 薄田을 耕作하니

27

자른 허믜 젹은 보십 辛苦히 매 갓구어

28

五六月 盡力하며 西成을 바라더니

29

造物이 忌劇하고 天時도 그릇되여

30

惡風과 甚한 霖雨 마다 孔極하니

31

田畝 도라보면 兵馬로 짓발분 듯

32

各穀을 둘너보면 鐵鞭으로 즛쳣난 듯

33

남은 이삭 쥬어니 뷘 풀이로다

34

무엇으로 公債 갑고 엇지구러 살어갈고

35

거리거리 모단 飢民 駕轎 잡고 일는 말리

36

셜러울산 우리 性命 나라헤 달녓스니

37

流民圖 욍겨다가 人君 기신 알외고져

38

가죽옷 풀戰笠이 이 무산 衣冠인고

39

모밀밥 橡實粥이 그 무산 飮食일고

40

歲歲에 國恩 입어 羅鋪 移轉 虛費하니

41

請粟도 낫치 업고 生計도 茫然하다

42

牧子一族 鮑作 구실 이에셔 더 셜우며

43

船格의 貿易 무리 그 안이 難堪한가

44

滄溟이 限隔하고 邦禁이 嚴截하니

45

살 곳에 못 가기난 紇干山 언 갓도다

46

슬푸다 너의 艱苦 어이 모르리오

47

힘로 救濟키난 官長에게 엿스나

48

견여 지기난 네 마음에 달엿시니

49

글얼사록 惕念하야 常 心性 保全하야

50

天恩을 닛지 말고 父子 兄弟 相愛하면

51

玉皇이 구버보셔 福祿을 쥬시나니

52

窮困을 恨치 말고 네 道理 盡心하면

53

其中에 榮華 잇셔 貧賤을 버셔나니

54

녯 時節 도라보면 그 안니 알 일인가

55

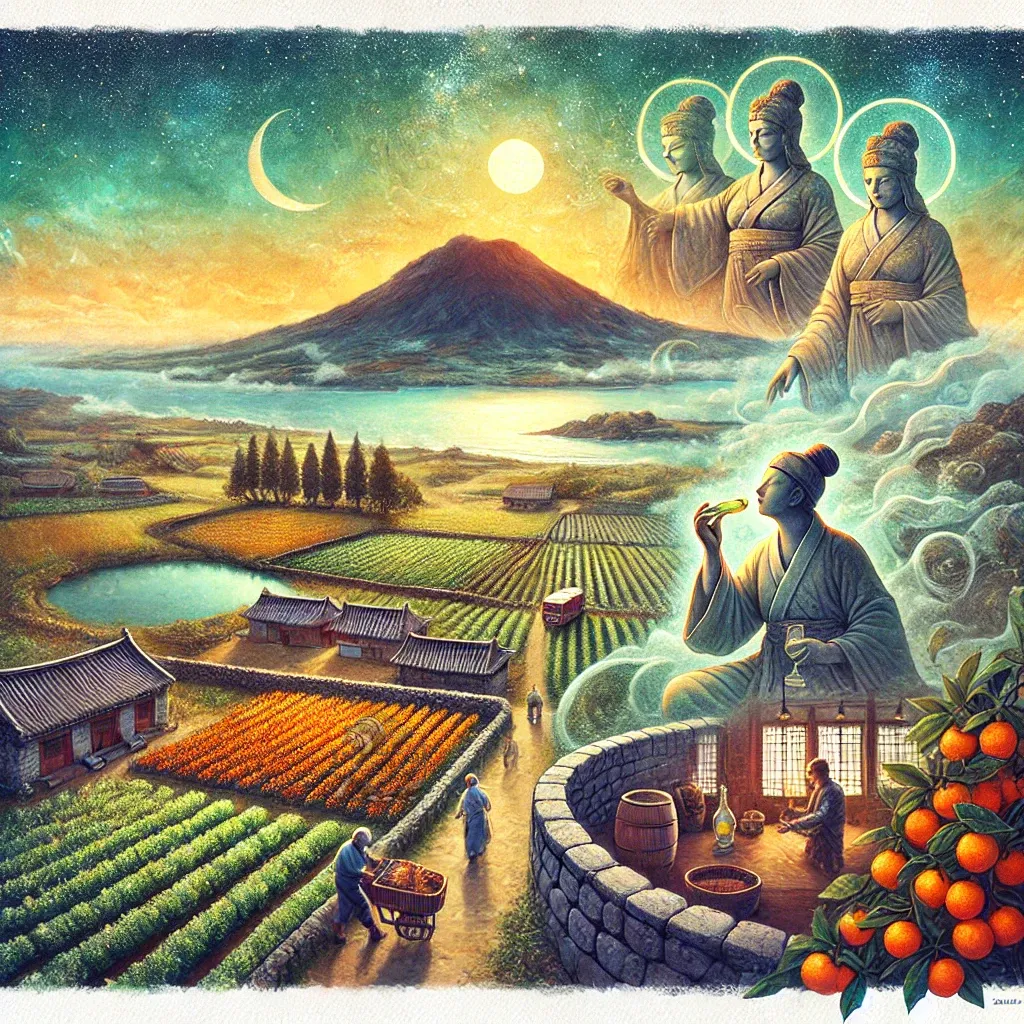

三聖神 소사난 後 民俗이 淳和하니

56

歲事도 豊登하고 人畜도 蕃盛하여

57

집집이 橘林이오 곳곳이 駿馬러라

58

御乘도 예셔 나고 祭牛도 예셔 나니

59

國畜도 盛커니와 私屯인덜 젹을손가

60

飛龍 갓흔 宛馬種은 各 牧場에 가득하고

61

黃金 갓흔 洞庭橘은 公私園에 香 난다

62

和平한 別天地를 前古에 일너스니

63

조흔 그 世界에 너희쳐럼 셔러하랴

64

하물며 漢拏山은 天下에 일홈 잇셔

65

瀛州가 奇異함이 三身山의 하나이며

66

老人星 발근 光彩 壽域을 여러노코

67

金剛草 푸른 빗치 白髮을 검게 하니

68

녯날의 秦皇 漢武 못 보아 遺恨이라

69

너희난 仙分 조하 이곳에 生長하여

70

瀛室을 겻헤 두고 白鹿潭 우헤 안져

71

流霞觴 가득 부어 老仙과 酬酌하니

72

烟火食 不關커든 달은 念慮 잇슬소가

73

닷툴 것이 무엇이며 求할 것이 무엇시니

74

놉흔 峰 올너셔셔 塵土를 구버보면

75

큰 바다 잔만하여 世上이 春夢이라

76

그 가운 잇난 사람 營爲하기 可笑로다

77

山房을 볼작시면 뷘 졀만 基址 잇고

78

土城을 살펴보면 녯 陣터 잇셔시니

79

萬事를 혜아리면 뉘 아니 헛되리요

80

金方慶 崔瑩將軍 왓던 踪跡 그 뉘 알며

81

李景文 三別抄난 叛亂만 지여 잇네

82

九鎭이 버려 잇셔 防守를 申飾하

83

兵器도 精巧하고 武士도 壯健하니

84

異國이 여엇본덜 나러 못 거너리라

85

軍餉도 업건만은 天塹이 밋부도다

86

閑漫한 營中 公事 開閉門이로다

87

차라히 막 잡고 勝地나 遊賞하러

88

翠屛潭 題名하고 登靈區 차자가셔

89

流觴曲水 노리하며 追雉 산양 시작하네

90

妓女의 歌管 소래 仙樂과 和答하

91

天風에 놀 笙鶴 半空에 나리오니

92

世緣을 다 치고 胸海을 더 널퓌

93

赤松子 安期生을 거의 셔로 만날너니

94

王事을 못 닛져서 驅點을 시쟉이라

95

十二場 차레지여 往來하며 보살피니

96

무리무리 모단 말이 구룸인가 비단인가

97

壯觀이 어더하기는 山馬點烙이로다

98

木柵을 구지 겻고 一時에 모라내니

99

나난 듯 노난 듯 巖谷이며 林藪로다

100

북소래 旗幟 빗헤 山獸조차 다라니

101

豪健한 모단 將校 닷토와 재죠 뵌다

102

獐鹿도 만커니와 武勇도 壯하도다

103

一場에 勝 로옴 보기도 조커니와

104

民情을 히알리니 心膽이 아득하여

105

悄悄히 도러와셔 臥仙閣의 비겨 드니

106

無端한 찬 비발암 橘園에셔 이러나네

107

試驗으로 자든 을 놀나 여 일어나셔

108

望京樓 넙흔 欄干 의지하여 멀이 보니

109

바다빗 아득한대 長安이 머럿셔라

110

瓊樓玉宇 縹緲한 곳 우리 인군 치우신가

111

孤身의 슘은 근심 到處에 쳣시니

112

어나 順風 만나 險海를 利涉하여

113

이곳에 物情 民憂 細細히 알외고져

114

嘿嘿히 혼자 안져 百 가지로 思量하니

115

슐이나 盡醉하여 한 나 이즈리라

116

一盃一盃 復一盃을 無盡無盡 먹어스니

117

睡鄕인 듯 醉鄕인 듯 客懷世慮 有無間에

118

바람길 畵角聲이 玉簫仙을 接하난 듯

119

怳惚한 이 내 몸이 華胥天에 와 잇넌가

120

塵客인가 仙官인가 거 뉘라셔 分辯하리

121

어와 이렁저렁 지내니 萬斛 실음 다 푸러 바리거라

탐라별곡 현대어 해석:

탐라의 옛 도읍이 몇천 년 내려온 고을인가.

성주왕자 다녀간 후

세상 바뀌고 세월이 흘러간 지 오래도다.

성곽을 고쳤으니 백성인들 예전과 같을 손가.

어진 임금 조정에 신하가 되었으매 명을 받은 관리를 보내셨다.

한 조각 탄환 같은 작은 섬이 큰 바다에 떠 있는데

세 읍으로 나눠 앉혀 솥발처럼 벌렸으니 한라산 남쪽은 양현이요, 한라산 북쪽은 주성이라.

토지는 그 얼마나 넓었으며 백성들의 재물은 얼마인가.

병영문을 새로이 설치하고 관리의 품계를 높이 하여 절제사 겸 방어사로 섬 전체를 다스리니

단구에서 차던 인끈 새로 온 부사에게 전해주고 행장을 수습하여 영호로 돌아와서 유서를 앞세우고 큰 바다를 겨우 건너 화북진에 닻을 내려 동성문 돌아 드니 여염집은 뒤섞이어 어수선하고 네 구석은 돌담으로 둘렀으며 길은 넓고 고르되 양옆에 버드나무라.

좌우를 둘러보니, 웅장하고 화려하니 관아로다.

관덕정 높이 앉아 장사들의 예를 받고 전비에 절을 하고 부월을 손에 쥐니 공연한 글만 읽던 선비가 대장의 위엄을 갖추었구나.

연희각에 잠깐 쉬다 순력길 바삐 나서 바닷가도 둘러보며 풍속도 살펴보니 가엽구나, 우리 백성 무슨 일로 남들보다 더 괴로우니 입고 먹기 가난하고 군색하니 사는 데 흥미가 있겠는가.

마소에게 논밭은 밟게 하기 겨우 하여 거친 밭은 경작하니

짧은 호미 작은 보습 고생스레 매는구나.

오뉴월에 힘을 다해 서성을 바라더니 조물주가 마음이 급했는지 때 맞추기 그릇되어

모진 바람 심한 장마 매해마다 지독하니 밭이랑을 돌아보면 병마로 짓밟은 듯.

심은 곡식 둘러보면 철편으로 짓쳤는 듯.

남은 이삭 주워내니 빈 껍질뿐이다.

무엇으로 나라빚 갚고 어떻게 살아날까.

거리거리 굶주린 모든 백성들 가마 잡고 하는 말이 서럽구나, 우리 목숨 나라에 달렸으니 떠도는 우리 모습 그림으로 옮겨다가 임금님 계신 데 아뢰고자.

가죽옷 풀 모자니 이 무슨 의관이며 메밀밥 도토리 죽 그 무슨 음식인가.

해마다 나라 은혜 입었는지 전라도서 곡식을 가져다가 허비하니 곡식을 청하기도 낯이 없고 생계를 꾸리기도 아득한데 목장이나 일하거나 물질하며 내는 세금 이보다 더 서러우며

노 젓는 뱃사공의 장사마저 금했으니 그 아니 난감한가.

넓고도 큰 바다에 막혀 있고, 뭍으로 나가는 일 나라에서 엄금하니 살만한 곳 못 가기는 흘간산의 얼어붙은 새 같도다.

슬프구나, 네희의 가난과 고통을 내 어이 모르리오.

힘써서 구제하기 관장에게 매었으나 견디어 지내기는 네 마음에 달렸으니 그럴수록 경계하는 마음 먹어 늘 심성을 보전하고

하늘 은혜 잊지 말고 부자 형제 사랑하면 옥황상제 굽어보셔 복록을 주시려니 궁하고 어렵다고 한탄 말고 네 도리 지켜가며 마음을 다한다면 그 중에 영화 있어 빈천을 벗어나니 옛 시절 돌아보면 그 아니 알 일인가?

삼성산 솟아난 후 민속이 순화하니 매해 농사 풍년이고, 사람 가축 번성하여 집집마다 귤밭이요, 곳곳마다 준마러라.

어승마도 예서 나고 제우도 예서 나니 나라에서 길러내는 가축도 많거니와 사사로이 길러내는 가축인들 적을런가.

비룡같은 대완마는 각 목장에 가득하고 황금 같은 좋은 귤은

나라 농장 사사로운 농장에서 향기 나니 화목하고 평안한 별천지라 옛날부터 일렀으니

좋은 때 그 세계에서 너희처럼 설워하랴?

하물며 한라산은 천하에 이름 있어 영주산으로 기이하여 삼신산의 하나이니 노인성 밝은 별빛

사람들이 장수하는 곳 비추어 열어 놓고 금강초 푸른 빛이 백발을 검게 하니, 옛날의 진시황과 한무제도 이곳을 못 보아 한이 남았는데 너희는 신선들과 연분 좋아 이곳에서 나고 자라 영실을 곁에 두고 백록담 위에 앉아 유하주 뿔잔에 가득 부어 늙은 신선과 수작하니 불에 익힌 음식을 관계하지 않으니 다른 염려 있겠는가.

다툴 것이 무엇이며 구할 것이 무엇인가.

높은 봉에 올라서서 먼지 세상 굽어보면 큰 바다 잔잔하니 세상이 춘몽이라.

그 가운데 있는 사람 세상의 일 꾸미기 가소롭다.

산방을 보자 하니 빈 절의 터만 있고 토성을 살펴보면 옛 진영 터 있었으니 모든 일들 헤아리니 어찌 아니 헛되리오.

김방경 최영 장군 예 왔던 종적 그 뉘 알며, 이문경의 삼별초는 반란을 지었구나.

아홉 진이 벌려 있어 지키라고 단단히 타이르매 병기도 정교하고 무사들도 건장하니 다른 나라 엿본던들 날아와 못 건너리니 군량미는 없지마는 천연 요새 믿는지라.

한가한 관아에서 하는 일은 문 여닫는 일뿐이라.

차라리 막대 집고 명승지나 유람하려 취병담에 이름을 새기고 등령구 찾아가서 흐르는 물 술잔 띄워 놀이하며 매를 날려 꿩사냥을 시작하니 기녀들의 노래 소리 악기소리 신선들의 풍악과 화답하매

하늘에서 놀던 신선 타고 생황 불며 공중에서 내려오니

세상 인연 다 떨치고 가슴 속을 더 넓히니 적송자 안기생을 거의 서로 만날러라.

나랏일을 못 잊어서 말 내어서 점검을 시작하니 열두 목장 차례지어 왕래하며 보살피니 무리무리 몰려 다니는 모든 말들 구름인가 비단인가.

장관이 더하기는 야생말에 낙인을 찍기로다.

목책을 굳이 걷고 일시에 몰아내니 나는 듯 뛰노는 듯 바위 계곡 숲속으로 드는 구나.

북소리 깃발 빛에 산짐승조차 내달으니 세차고 굳센 모든 장교 다투어 재주를 자랑하니 노루 사슴 많거니와 무용도 장하도다.

한바탕 좋은 놀음 보기는 좋거니와 백성 형편 헤아리니 마음이 아득하여 근심스레 돌아와서 와선각에 빗겨더니 까닭 없이 찬 비바람 귤밭에서 불어오네.

시름으로 잠든 꿈을 놀라 깨어 일어나서 망경루 높은 난간 의지하여 멀리 보니 바다 빛은 아득한데 한양이 멀었으니 달 궁전이 어렴풋해 우리 임금 추우신가.

외로운 신하의 숨은 근심 곳곳에 맺혔으니,

어느 때 순풍 만나 험한 바다 뛰어 건너 이곳의 물정과 백성의 근심을 자세히 아뢰고자.

묵묵히 혼자 앉아 백 가지로 생각하니 술이나 잔뜩 취해 한 때라도 잊겠노라.

한잔 한잔 또 한잔에 무진무진 먹었으니 잠이 들어 고향 간 듯 취하여 고향 간 듯 객지 근심 세상 염려 있는지 없는지 간에 바람결에 들려오는 뿔나팔 소리에 신선의 피리 소리 접하는 듯 황홀한 이내 몸이 화서의 하늘에 와 있는가.

속세의 객이런가 선관이런가.

그 뉘라서 분별하리.

어화, 이렁저렁 지내니 큰 배에 실린 시름 다 풀어 버리거라.

# perspectives

시 분석 및 정보

시인 인터뷰 및 프로필 조사

정언유(鄭彦儒, 1687~1764)는 조선 후기의 문신이자 시인으로, 35세에 벼슬길에 올랐으며 주로 외직에서 활동했습니다5. 그는 공평하고 청렴한 목민관으로 알려져 있으며, 민생을 잘 돌보았고 직언을 잘하는 것으로 유명했습니다. 청빈한 삶을 살아 후에 청백리로 추천되기도 했습니다5.

시인의 개인적 경험과 창작 과정

정언유는 1749년(영조 25)부터 2년 동안 제주 목사로 재직하면서 <탐라별곡>을 지었습니다11. 이 작품은 그가 제주도를 순력하며 직접 보고 경험한 내용을 바탕으로 창작되었습니다. 제주의 역사, 지리, 민생, 자연, 풍속 등을 상세히 관찰하고 이를 국한문 혼용체로 노래했습니다5.

시 관련 뉴스 및 최신 정보 조사

최근 <탐라별곡>은 제주의 역사와 문화를 이해하는 중요한 자료로 재조명받고 있습니다. 특히 제주 4·3사건 등 제주의 근현대사를 이해하는 데 있어 이 작품이 제공하는 역사적 맥락이 주목받고 있습니다.

역사적, 문화적 배경

시의 역사적 배경

<탐라별곡>은 조선 후기인 1750년대에 창작되었습니다7. 이 시기는 조선이 안정기에 접어들었지만, 제주도는 여전히 중앙에서 멀리 떨어진 변방으로 인식되었고, 자연재해와 기근, 과도한 공납 등으로 인해 백성들의 삶이 어려웠던 때입니다6.

그 당시 한국인의 관점에서 본 해석

당시 한국인들에게 제주도는 유배지이자 먼 이국땅으로 여겨졌습니다. <탐라별곡>은 이러한 인식을 바꾸고, 제주도의 아름다운 자연과 독특한 문화, 그리고 그곳에 사는 백성들의 삶을 생생하게 전달하는 역할을 했습니다11.

현대 한국인의 관점에서 본 해석

현대 한국인들에게 <탐라별곡>은 제주도의 역사와 문화를 이해하는 중요한 문학 작품으로 인식됩니다. 특히 제주 4·3사건 등 제주의 근현대사를 이해하는 데 있어 이 작품이 제공하는 역사적 맥락이 중요하게 여겨집니다12.

현대 미국인의 관점에서 본 해석

미국인들에게 <탐라별곡>은 한국의 지방 문화와 역사를 이해하는 창구로 볼 수 있습니다. 특히 제주도의 독특한 자연환경과 문화, 그리고 중앙정부와의 관계 등을 통해 한국의 다양성을 엿볼 수 있는 작품으로 해석될 수 있습니다.

영향력 분석

이 시가 우리 삶에 미치는 영향

<탐라별곡>은 제주도의 역사와 문화에 대한 이해를 깊게 하며, 지방 문화의 중요성을 일깨워줍니다. 또한 관리의 책임과 애민 정신의 중요성을 강조하여 현대 사회에도 시사점을 제공합니다11.

이 시를 통해 얻을 수 있는 통찰

이 시는 지방 행정의 중요성, 자연과 인간의 관계, 그리고 문화적 다양성의 가치 등에 대한 통찰을 제공합니다. 특히 중앙과 지방의 관계, 관리의 책임, 그리고 민생에 대한 관심 등은 현대 사회에도 적용될 수 있는 중요한 가치입니다6.

이 시가 현실 세계를 반영하는 방식

<탐라별곡>은 18세기 제주도의 실제 모습을 생생하게 묘사하고 있습니다. 제주도의 지리적 특성, 경제적 어려움, 독특한 문화 등을 상세히 기록하여 당시의 현실을 반영하고 있습니다11.

이 시의 영향력은 어떤 분야에 어떻게 미쳤는가?

이 시는 한국 문학사, 제주학, 역사학 등 다양한 분야에 영향을 미쳤습니다. 특히 제주도의 역사와 문화를 연구하는 데 있어 중요한 1차 자료로 활용되고 있으며, 한국 가사문학의 발전에도 큰 기여를 했습니다12.

추가 정보

핵심 용어 및 어려운 용어 설명

- 탐라(耽羅): 제주도의 옛 이름

- 성주왕자(星主王子): 제주도의 전설적인 시조

- 절제사(節制使): 조선시대 변방의 군사를 통솔하던 관직

- 방어사(防禦使): 변방의 방어를 담당하던 관직

- 한라산(漢拏山): 제주도의 중앙에 위치한 산

- 영주(瀛州): 신선이 산다는 전설상의 섬, 여기서는 제주도를 지칭

시 제목의 의미 및 설명

"탐라별곡(耽羅別曲)"의 의미는 "제주도에 대한 특별한 노래"라고 할 수 있습니다. '탐라'는 제주도의 옛 이름이고, '별곡'은 특별한 노래 또는 가사를 의미합니다7.

시에 나온 지역들의 역사적인 사건들

# link:

# ref.:

http://www.davincimap.co.kr/davBase/Source/davSource.jsp?job=Body&SourID=SOUR002581

https://newmoun.tistory.com/1155

읽어 주셔서 감사합니다.

'문학 (Literature) > 한국 시 (Korean Poetry)' 카테고리의 다른 글

| Poem) 이광명, <북찬가(北竄歌)>: 조선 후기 유배가사의 대표작 (1) | 2025.03.27 |

|---|---|

| Poem) 신광수, <단산별곡(丹山別曲)>: 18세기 조선의 풍류와 자연을 노래한 기행가사 (2) | 2025.03.27 |

| Poem) 박순우, 금강별곡(金剛別曲): 박순우의 금강산 유람기, 조선 후기 산수 문학의 걸작 (0) | 2025.03.26 |

| Poem) 황전, <피역가(避疫歌)> : 역병 시대의 아름다운 여정과 인생 성찰 (2) | 2025.03.25 |

| Poem) 이진유, <속사미인곡(續思美人曲)> - 유배지에서 피어난 충절의 노래 (2) | 2025.03.25 |