Poem) 이방익, <홍리가(鴻罹歌)>

원문:

1

鴻罹歌(홍리가)

2

이방익(李邦翊)

3

어져! 내일이야! / 이러 쥴 어이 알니?

4

班超(반초)의 붓을 더져 / 立身揚名(입신양명) 랴 제,

5

出將(출장) 入相(입상)은 / 라지 못여도

6

南統(남통) 此閫(차곤)은 / 掌中物(장중물)로 알앗더니,

7

氣質(기질)이 魯鈍(노둔)여 / 怜悧(영리)치 못 말이

8

俗態(속태)에 버서나니 / 時事(시사)인들 어이 알니?

9

進寸(진촌) 退尺(퇴척)여 / 卒無(졸무) 所成(소성)고,

10

神妬(신투)鬼神中(귀신중)에 / 命道(명도) 나 崎嶇(기구)샤.

11

偶然(우연)이 得(득)야 / 配所(배소)를 磨練(마련)니,

12

고기 금을 베퍼다가 / 기러기 걸닌 模樣(모양)

13

꿀 먹은 벙어린 / 發明(발명) 터이 업다.

14

王命(왕명)이 至重(지중)니 / 죽기라도 甘受(감수)로다.

15

老母(노모) 上書(샹셔) 랴 / 부즐 들고 안즌 말이

16

淚下(누하)筆前(필전)니 / 成字(성자)를 엇지리?

17

大槪(대개)로 알왼말 / 寬蘹無常(관회 무상)而已(이이)로다.

18

言忠信(언충신)行篤敬(행독경)은 / 내 집의 警戒(경계)러니,

19

橫厄(힁액)이 이러니 / 世上事(세상사)를 모를노라.

20

肯構堂(긍구당) 奉甘旨(봉감지) / 다만 내 몸이여니,

21

子息(자식)들 어려시니 / 家事(가사)를 엇지리?

22

五倫(오륜)으로 긔걸여 / 大小事(대소사) 付託(부탁)고,

23

匹馬(필마) 單僮(단동)으로 / 南大門(남대문) 내다르니,

24

行色(행색)이 蒼黃(창황) / 羅將(나장)의 所驅(소구)로다.

25

銅雀(동작)이 막 건너며 / 三角山(삼각산) 도라보니,

26

故國山川(고국 산천) 죠타마 / 다시 볼 줄 어이 알니?

27

大海(대해)를 두 번 건너 / 絶島(절도)셤의 드러가니,

28

江山(강산)은 異域(이역)이요 / 瘴氣(장기) 侵身(침신)이라.

29

痛哭(통곡)을 려 니 / 遠國(원국)인 듯 不安(불안)여

30

고 다시 아 / 죠흔 체 노라니,

31

言語(언어)비록 如常(여상)나 / 顔色憔悴(안색 초췌)졀노 다.

32

窓(창)앏 아 가치 / 죠흔 消息(소식) 라더니,

33

네 소리 無靈(무령)니 / 도로혀 듯기 슬타.

34

故鄕(고향)이 어요? / 東(동)다히 라보니,

35

雲山(운산)은 疊疊(첩첩)여 / 千里(천리)의 杳然(묘연)고,

36

海霧(해무) 옥여 / 指向(지향)이 젼혀 업다.

37

家室(가실)이 蒼茫(창망) 고 / 信使(신사)도 咀絶(저절) ,

38

邦禁(방금)이 至嚴(지엄)니 / 書問(서문)을 莫通(막통)이라.

39

歲月(세월)이 如流(여류)여 / 뵈오리에 북 지나

40

荏苒 (임염) 瞬息間(순식간)의 / 朞年(기년)이 되거고나.

41

堂上(당상)의 鶴髮老親(학발노친) / 朝暮(조모)의 倚閭(의려)셔

42

榮養(영양)은 못고셔 / 각 얼마 시고?

43

當此(당차) 喜懼年(희구년)의 / 이러 不孝子(불효자)를

44

도로효 貽憂(이우)기 / 이도록 甚(심)시고?

45

晨昏(신혼) 定省(정성)은 / 일이업거니와

46

衣服飮食(의복음식) 扶護疾恙(부호질양) / 뉘라셔 단 말고?

47

子職(자직)이 戱闕(희궐)니 / 罪(죄) 우 罪(죄)로다.

48

이리 각 져리 각 / 을 어이 일울소니?

49

二三庚(이삼경) 明月下(명월하)의 杜鵑(두견)이 啼血(제혈)니,

50

슬프다.져 새소 / 내 말 치 不如歸(불여귀)라.

51

형해 예 이시나 / 精神(정신)은 집이로다.

52

片時(편시) 春夢中(준몽중)의 내 집의 도라가셔

53

陪父兄(배부형)率妻自(솔처자) / 常時(상시)와 시고.

54

人子之(인자지)事父母(사부모)와 人臣之(인신지)事君王(사군왕)이

55

忠孝(충효)의 兼(겸) 情義(정의) / 秋毫(추호)나 다를 소냐?

56

入侍(입시)도 여 보고 / 隨駕(수가)도 여 뵈니,

57

有思者(유사자)의 有夢(유몽)인가? / 蒙有(몽유) 吉兆(길조)런가?

58

胡蝶(호접)이 忽散(홀산)니 / 似眞而(사진이)非眞(비진)이라.

59

噓唏(허희) 退枕(퇴침)고 / 이러 안저 각니,

60

어와! 애올사! / 을 常時(상시) 삼고 지고.

61

朝旭(조욱)은 滿窓(만창) 고 / 竹林(죽림)에 風淸(풍청) 졔

62

고리 은 소 / 낫 기 有益(유익)나,

63

궁궁 벅국 비들기 / 加一層(가일층)心亂(심란)이라.

64

마다 監營關子(감영관자) / 罪人申飭(죄인신칙)고나.

65

朔望點考(삭망점고) 別點考(별점고)에 마즈리라 드러가서

66

庭下(정하)의 엇다가 / 일홈 나며 다답 졔,

67

無心(무심)코 칩더 보니 / 萬戶(만호)의 안즌 擧動(거동)

68

赳赳武夫(규규무부)아니런가? / 地上(지상)의 神仙(신선)

69

그려도官家威儀(관가위의) / 客舍東軒(객사동헌)갈나

70

將校衙前(장교아전)업다 랴? / 通引急唱(통인 급창)버

71

猿生(원생)이 사 貌樣(모양) / 임내 다 내 쳬,

72

朝夕吹打(조석취타) 開閉門(개폐문)은 無虎洞中(무호동중)

73

작호)라.

74

本官(본관)은 刑吏摘奸(형리 적간) / 本鎭(본진)은

75

官令(관령)이 이러니 / 措手足(조수족)을 어이 리?

76

戶庭(호정)一步地(일보지)를 / 任意(임의)로 못나가니,

77

棘圍(극위)를 罪人(죄인)과 / 間隔(간격)이 전혀 업다.

78

僻陋海島(벽루해도) 깁흔 곳의 / 裏而鳥語(이이조어)만

79

風俗(풍속)을 볼작시면 / 化外(화외)에 蒼生(창생)이라.

80

錢穀(전곡)으로 트집고 / 所任(소임)으로 自尊月大(자존월대)

81

얼풋면 詬辱(후욕)이요 / 죠곰면 홈니,

82

어룬의게 흔 行實(행실) / 아희 辱說(욕설) 더 잘 다.

83

사들 擧動(거동)보쇼. / 날 곳 보면 外面(외면)

84

몸이 비록 罪人(죄인)이나 / 얼굴죠차 덜업더냐?

85

不相(불상) 干涉(간섭)이라. / 是非(시비) 무 일고?

86

我東方(아동방) 禮儀(예의)말은 / 일커느니 天下(천하)사

87

立紀綱(입기강)正名分(정명분)은 / 國朝(국조)의 法(법)이

88

有罪(유죄) 無罪間(무죄간)의 / 一時竄配(일시 찬배)고이

89

削奪官職(삭탈 관직)여시랴? / 爲奴定屬(위노정속)여

90

그려도 이 내 몸이 / 士夫(사부)로 朝官(조관)로

91

절문 主人(주인) 衙前(아전)이니 / 여란 말 고이랴?

92

當(당)치 아닌 의 잔 / 감 노라.노라.

93

自過(자과) 不知(부지)고 / 責人則(책인즉) 明(명)이로다.

94

眞實(진실)노 전底蛙(전저와)라. / 義理(의리)를 제 어이 알니?

95

二十里(이십리) 龜玆(귀자)셤에 / 生於斯(생어사) 長於斯(장어사)라.

96

저를 어이 責望(책망)리? / 付之一笑(부지일소)이로다.

97

弊(폐) 이 主人(주인)이오. / 불샹 保授(보수)을.

98

의 서말 糧食(양식) / 변변튼 아니나,

99

글인들 空(공) 거시 / 어디셔 난단 말고?

100

저희도 艱難(간난)여 / 먹은 軍餉(군향) 지은 稅米(세미)

101

推移(추이)가 無路(무로)여 / 나며 들며 걱졍인,

102

귀향다리 군 食口(식구) / 이 아니 可憐(가련) 냐?

103

筮仕(서사)를 八年(팔년)니 / 國恩(국은)이 隆重(융중)이라.

104

赤心(적심)으로 惠民(혜민)여 / 萬一(만일)을 갑터니,

105

百姓(백성)에 貽弊(이폐)기 / 이도록 甚(심)시고?

106

風土(풍토)도 괴이사 / 낫이면 리 즈즐,

107

밤이면 벼록 빈 / 모귀 무 일고?

108

기동 굴헝이와 / 진의 形狀(형상)

109

島中(도중)에 風俗(풍속)아냐? / 農家(농가)에 法(법)이런가?

110

아인 未明(미명)이요 / 저녁은 二庚(이경) 못

111

情神(정신)도 죠홀시고! / 마초와 잘도 .

112

물통보리 콩 조밥의 / 돌도 만코 뉘도 만타.

113

가지 가지 석거시니 / 落葉(낙엽)에 秋聲(추성)이라.

114

饑者(기자)의 甘食(감식)이라. / 죠흠도 죠홀시고!

115

富貴(부귀)아녀 貧賤(빈천)되 / 換腸(환장)을 절노 다.

116

海産(해산)은 무엇 무엇 / 먹을 아니 알냐?

117

귀눈만 有福(유복)니 / 畵餠(화병)의 充饑(충기)로다.

118

大丈夫(대장부) 시름면 / 窮狀(궁상)이 인다 니,

119

득의 이런 듕의 / 雪上加霜(설상가상)염며(念며)로다.

120

도로혀 플쳐 혜니 / 내 몸이 侍下(시하)로다.

121

이러여 어이리? / 或(혹) 살아 도라가면,

122

涓埃(연애)를 圖報(도보)고 / 母子相見(모자상견)올이다.

123

無罪(무죄) 귀향 罪人(죄인) / 네도 或(혹) 잇건마

124

이러 太平聖代(태평성대) / 더옥 아니 寃痛(원통)냐?

125

天作孽(천작얼)自作孽(자작얼)이 / 條目(조목)이 各各(각각)이라.

126

有罪(유죄) 以罪(이죄)아녀 / 得罪(득죄) 타시로다.

127

八蠻家(팔만가)만흔 사 / 曖昧(애매) 줄 뉘 모로랴?

128

公議(공의)가 자재 니 / 현마 아니 플녀 가랴?

129

日月(일월) 우리 聖上(성상) / 堯舜禹湯(요순우탕) 文武(문무)시라.

130

玉石(옥석)을 희시고 / 特命放送(특명방송)시거든

131

춤 추고 도라가셔 / 天恩(천은)을 感祝(감축)고,

132

萱堂膝下(훤당 슬하) 餘年(여년)을 / 繁華(번화)로이 지내리라

---

홍리가 현대어 해석본:

어져, 내 일이야. 이리될 줄 어이 알리.

반초가 붓을 던져 입신양명 하려 할 제 출장하고 입상하기 바라지 못하여도 남방의 곤수가 되는 것은 내 손 안에 있을 거라 알았더니 기질이 둔하여서 영리하지 못했으니 속되지 못했으니 세상일을 어이 알리.

한 치를 나아갔다 한 자를 물러나니 이룬 것이 전혀 없고 신령이 질투하고 귀신이 시기하여 내 운명이 기구하네.

박명하고 불행하니 헐뜯는 말 일어난다.

우연히 죄를 얻어 귀양지가 마련되니 고기 그물 펼치려다 기러기 걸린 모양 꿀 먹은 벙어리로 변명할 길이 없다.

왕명이 무거우니 죽기라도 감수하고 노모께 글 올리려 붓을 들고 앉았으니 눈물이 붓 아래로 떨어지니 글씨를 어찌 쓰리.

대강으로 아뢴 말씀 마음을 편안히 하시라 그뿐이라.

충신을 말하고 공손하게 행동함이 내 집의 가르침이었더니

횡액이 이러하니 세상일을 모를러라.

조상 유업 받들거나 부모님을 봉양함은 다만 내 몸뿐이러니

자식들 어렸으니 집안일을 어찌하리.

오륜으로 구걸하여 대소사를 부탁하고 말 한필 하인 하나로 남대문에 내달으니 갈 길이 급했으니 나장이 재촉한다.

동작을 막 건너며 삼각산 돌아보니 고향산천이 좋다마는 다시 볼 줄 어이 알리.

큰 바다 두 번 건너 외딴 섬에 들어가니 강산은 아예 다른 나라이고, 낯선 기후 병이 되어 몸 안에 들었어라.

통곡을 하려 하니

나라를 원망할 듯 보일러니 불안하고 참고 참고 다시 참아 좋은 척 하노라니 말은 비록 예전과 달라지지 않았으니 안색이 초췌함은 절로 일어난다.

창 앞에 아침 까치 좋은 소식 바라더니 네 소리 영혼 없어 도리어 듣기 싫다.

고향이 어디인가, 동쪽을 바라보니 구름 산은 첩첩하여 천리 밖에 아득하고 바다 안개 자욱하여 가리킴이 전혀 없다, 집안일은 아득하여 알 수 없고 심부름꾼도 끊어지며 나라에서 금함이 지엄하니 문안 글도 막혔구나.

세월이 물 흐르듯 베틀에 북 지나듯 덧없는 세월이 순식간에 흘러가니 일 년이 되었구나.

고향 집 대청에선 흰 머리의 어머니가 아침저녁 문에 기대 기다리시며 이러한 불효자를 생각 얼마 하시는고, 그때도 어머님 연로하셨는데 영화롭게 모시지를 못하고서 도리어 근심 끼쳐 이토록 심하구나.

새벽에 살펴봄은 할 일이 없거니와 의복 음식 준비하고 병구완을 하는 일은 뉘라서 한단 말고.

자식으로 해야 할 일 못하려니 죄 위에 또 죄로다.

이리 생각 저리 생각 잠을 어이 이룰 손가.

이삼경 밝은 달빛 아래에서 두견새가 피 토하며 울었으니 슬프다, 저 새소리

내 말처럼 돌아가지 못하리라 우는구나.

몸과 뼈는 예 있으나 정신은 집이로다.

잠시나마 꿈속에서 내 집에 돌아가니 부모 형제 모시고 처자식을 돌봄은 평상시와 같을 시고.

자식이 되어서 부모를 섬기었고 신하가 되어서 임금을 섬기느니 충효 겸한 인정과 의리야 조금이나마 다르겠나.

대궐에 들어가 임금도 뵈옵고 임금 가마 뒤따르며 모셨으니 생각 많은 이의 헛된 꿈이런가.

꿈이 있어 좋은 일이 생기려나.

나비가 홀연히 흩어지니 진짜 같았어도 진짜가 아니어라.

허허 웃고 베개 물려 일어나서 생각하니 어화, 애달파라. 꿈을 생시로 삼고지고.

아침 햇살 창문에 가득하고 대숲에 바람이 맑게 불 제 꾀꼬리 맑은 소리 낮잠 깨기 유익하나 궁궁 뻐꾹 비둘기는 한층 더 심란하다.

다달이 감영으로 들어가니 죄인이라 단단하게 경계하는구나.

매달마다 하는 점고, 특별하게 하는 점고 맞으러 들어가서

뜰 아래 꿇렸다가 이름 부르면 대답하니 무심코 쳐다보니 만호가 앉은 거동 용맹한 무사가 아니던가.

지상의 신선인 듯.

그래도 관가의 위엄은 동헌의 객사가 아니기에 장교와 아전들이 없겠느냐.

통인 급창 벌려 있다.

원숭이가 사람 모습 흉내 내는 체하고 아침저녁 나팔 불고 문 열고 닫는 것은 호랑이 없는 마을 살쾡이가 호랑이라.

본관은 형방 시켜 죄지었는지 살펴보고 본영에서 사령 시켜 사정을 캐어 무니 관령이 이러하니 손발 어이 움직이리.

집안 들을 한 걸음도 마음대로 못 나가니 극위한 듯 죄인과 차이가 전혀 없다.

외지고 궁벽한 바닷가 섬 깊은 곳에 오랑캐 얼굴에 새 소리 많을시고.

풍속을 보자 하니 교화 안 된 백성이라.

돈과 곡식으로 트집 잡고 하늘 일은 제 스스로 높이고 크게 여겨 걸핏하면 욕설이요, 조금하면 싸움이니 어른에게 배운 행실 아이들이 욕더 잘한다.

사람들 거동 보소. 나를 보면 외면하니 몸이 비록 죄인이나 얼굴조차 더럽더냐.

서로 간섭 않는데도 시비는 무슨 일고.

동방의 우리나라 예의를 지키는 일 일컬으니 천하의 제일이라.

기강을 세우고 명분을 바로 함은 나라의 법이러라.

죄가 있던 죄가 없던 한동안 귀양함이 괴이하네.

벼슬을 빼앗고서 노비를 삼았어도 그래도 이내 몸이 사대부에 벼슬아치로 젊은 주인 아전이니 하여라 말 괴이하네.

당치 않은 남의 잔치, 감 놓아라, 배 놓아라 제 잘못은 모르고서 남 나무라기 밝히도다.

진실로 우물 안의 개구리라, 의리를 제 어이 알리.

이십 리 좁은 귀자 섬에 이곳에서 태어나서 이곳에서 자랐구나.

저들을 어이 책망하리.

그저 한번 웃고 말 뿐이로다.

폐 끼친 주인이요, 불쌍한 마을 사람 한 달에 서 말 양식 변변하지 아니하나 그것인들 비었으니 어디에서 난단 말인가.

저희도 가난하여 먹은 군량, 지은 세미 형편이 길이 없어 나며 들며 걱정인데 귀양다리 군식구는 이 아니 가련하랴.

처음으로 벼슬 얻어 팔 년이니 나라 은혜 성대하고 막중했네.

참되고 정성스레 백성을 위하여서 만분의 일이나마 갚자고 하였더니 백성들에 폐 끼치지 이토록 심하였네.

풍토도 괴이하사 낮에 파리 지긋지긋 밤이면 벼룩 빈대 모기는 무슨 일인가.

기둥 같은 구렁이와 대 같은 지네 모습 볼 때마다 가슴 끔찍 몸서리 절로 인다.

섬 안의 풍속인가 농가의 법이런가.

아침밥은 해뜨기 전 저녁밥은 이경에나 정신도 좋을시고 때 맞추어 잘도 하네.

불린 보리 콩 조밥에 돌도 많고 뉘도 많다.

가지가지 섞였으니 낙엽에 가을 소리라.

배고프면 단 음식이라, 좋기도 좋을시고.

넉넉하지 아니하고 가난하고 천하기에 막된 마음 절로 인다.

해산물은 무엇무엇 먹을 방법 알지 못해 귀와 눈만 복 있으니

그림 속의 떡으로만 빈 배를 채우도다.

대장부 시름하면 궁상이 인다 하니 가뜩이나 이런 중에 설상가상 염려로다.

돌이켜 풀어보니

내 몸은 부모님을 모셔야 할 처지로다.

이러하여 어이하리 혹 살아 돌아가면 물방울과 티끌 모아 보답하고 모자 간에 다시 만나 보리로다.

무죄한 귀양살이 옛날에도 혹 있건마는 이러한 태평성대에 더욱 아니 원통하랴.

하늘이 내린 재앙 내 스스로 만든 재앙 조목조목 각각이라.

죄를 지어 죄 아니라 죄를 얻은 탓이로다.

팔만 집의 많은 사람 억울한 줄 뉘 모르랴.

공평하게 의논하면 설마 아니 풀려나리.

해와 달 같은 우리 성상 요순우탕 문무의 때라.

옥과 돌을 가리시고

특별하게 명을 내려 석방을 해 주시면

춤추고 돌아가서 천은을 감축하고 어머님 슬하에서 남은 세월 번화하게 지내리라.

# perspectives

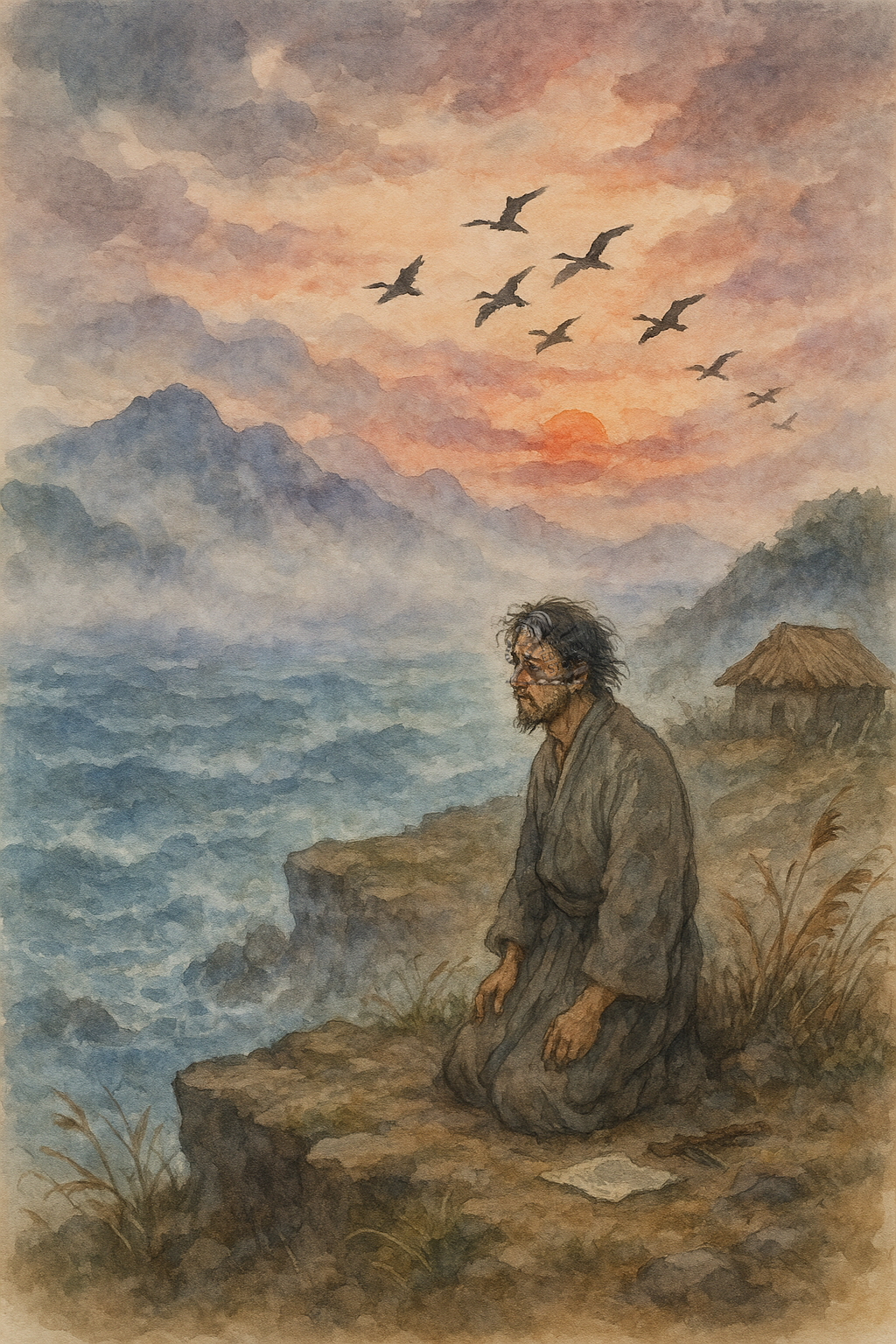

## 작품 개요

"홍리가"는 조선 후기, 1783년(정조 7년) 이방익(李邦翊)이 남해 귀자도에서 유배 생활 중에 지은 가사입니다. 이 작품은 유배의 원인과 유배지에서의 생활, 앞날의 소망 등을 노래한 131행으로 구성된 가사입니다.

## 시 제목의 의미 및 설명

- **鴻罹歌(홍리가)**: "鴻"은 큰 새를 의미하며, "罹"은 재앙이나 화를 입는다는 뜻입니다. 따라서 "홍리가"는 큰 재앙을 입은 노래라는 의미입니다. 이 제목은 작자가 자신이 처한 상황을 큰 재앙으로 여겼음을 나타냅니다.

## 시인과 시 분석

### 시인 프로필

이방익은 조선 후기 무부로, 남해 귀자도에 유배된 경험을 바탕으로 "홍리가"를 지었습니다. 그의 삶과 작품은 당시 유배가사의 특징을 잘 보여줍니다.

### 창작 과정 및 전승

"홍리가"는 이방익이 유배 생활 중에 창작한 작품으로, 당시의 고통과 원망을 담고 있습니다. 이 작품은 후대에 전해지며, 유배가사의 대표작으로 평가받고 있습니다.

### 시 내용 분석

"홍리가"는 유배 생활에서의 고통과 원망, 앞날의 소망을 표현합니다. 작가는 자신의 기질이 둔하여 세상일을 제대로 알지 못했다고 하며, 유배 생활에서의 고립과 외로움을 표현합니다. 또한, 왕명에 복종하고자 하는 마음과 가족에 대한 그리움도 담고 있습니다[1].

## 시의 배경과 관점

### 역사적 배경

"홍리가"는 조선 후기, 정조 시대에 작성되었습니다. 이 시기는 정치적 불안정과 사회적 변화가 많았던 시기로, 유배가사와 같은 문학 작품은 이러한 상황을 반영합니다.

### 그 당시 한국인의 관점

당시 한국인들은 유배를 형벌로 여겼으며, 유배가사는 개인의 고통과 원망을 표현하는 수단으로 사용되었습니다. "홍리가"는 이러한 관점에서 작가의 개인적 감정을 잘 나타냅니다.

### 현대 한국인의 관점

현대 한국인들은 "홍리가"를 개인의 고통과 사회적 불의를 표현한 작품으로 해석합니다. 또한, 유배가사의 역사적 배경과 문학적 가치를 재평가하고 있습니다.

### 현대 미국인의 관점

현대 미국인들은 "홍리가"를 개인의 자유와 권리에 대한 탐구로 해석할 수 있습니다. 이는 개인의 경험과 사회적 상황을 통해 인간의 본질을 탐구하는 측면에서 공통점을 찾을 수 있습니다.

## 시에 대한 질문들

- **이 시가 우리 삶에 미치는 영향은 무엇인가?**

- "홍리가"는 개인의 고통과 사회적 불의를 표현하며, 독자에게 감정적 공감을 불러일으킵니다. 또한, 역사적 배경을 통해 당시 사회와 정치를 이해하는 데 도움을 줍니다.

- **이 시를 통해 얻을 수 있는 통찰은 무엇인가?**

- 이 시를 통해 개인의 경험과 사회적 상황이 어떻게 문학적 작품으로 변환되는지를 이해할 수 있습니다. 또한, 역사적 배경과 개인의 감정을 어떻게 결합하여 작품을 창작하는지를 알 수 있습니다.

- **이 시가 현실 세계를 반영하는 방식은 어떠한가?**

- "홍리가"는 유배라는 현실적 상황을 바탕으로 작가의 감정을 표현합니다. 이는 당시 사회적, 정치적 상황을 반영하며, 개인의 경험을 통해 현실 세계를 이해하는 데 도움을 줍니다.

- **이 시의 영향력은 어떤 분야에 어떻게 미쳤는가?**

- "홍리가"는 한국 문학, 특히 유배가사의 발전에 영향을 미쳤습니다. 또한, 역사적 배경과 문학적 가치를 통해 교육과 연구 분야에서도 중요한 역할을 하고 있습니다.

- **이 시에 대해 사람들이 자주 묻는 질문 및 답변은 무엇인가요?**

- **Q: "홍리가"는 왜 중요한 작품인가?**

- A: "홍리가"는 유배가사의 대표작으로, 당시 사회적, 정치적 상황을 잘 반영하고 있습니다.

- **Q: 이방익은 누구인가?**

- A: 이방익은 조선 후기 무부로, "홍리가"를 지은 작가입니다.

- **Q: "홍리가"의 주제는 무엇인가?**

- A: "홍리가"의 주제는 유배 생활에서의 고통과 원망, 앞날의 소망입니다.

## 용어 설명

- **鴻罹**: 큰 재앙을 의미합니다.

- **班超(반초)**: 중국 한나라 시대의 무장으로, 입신양명한 인물입니다.

- **南統(남통)**: 남쪽을 통치한다는 의미로, 작가가 자신이 가진 권력을 상실한 상황을 표현합니다.

- **氣質(기질)**: 성품이나 기질을 의미합니다.

- **五倫(오륜)**: 유교적 도덕 원칙 중 하나로, 인륜, 의륜, 예륜, 지륜, 신륜을 포함합니다.

## 시에 나온 지역들의 역사적인 사건들

- **남해 귀자도**: 이방익이 유배된 곳으로, 당시의 정치적 상황과 관련된 중요한 장소입니다.

- **남대문**: 서울의 남쪽 문으로, 당시의 정치적 중심지와 관련이 있습니다.

- **삼각산**: 자연 경관을 묘사하며, 작가의 고향에 대한 그리움을 표현합니다.

# link:

2025.04.03 - [문학 (Literature)] - List) 기행가사 목록: 시대의 반영과 감정의 표현

List) 기행가사 목록: 시대의 반영과 감정의 표현

기행가사 목록 일부 :백광홍, , 1556년정철, , 1580년조우인, , 1617년경조우인, , 1623년경송주석, , 1675년작자미상, , 1694년박권, , 1695년노명선, , 1698년경권섭, , 1704년위세직, , 1707년 이전이진

sosohantry.tistory.com

# ref.:

http://www.davincimap.co.kr/davBase/Source/davSource.jsp?job=Body&SourID=SOUR002685

https://newmoun.tistory.com/1151

읽어 주셔서 감사합니다.

'문학 (Literature) > 한국 시 (Korean Poetry)' 카테고리의 다른 글

| Poem) 연안 이씨, <부여노정기(扶餘路程記)>: 여성의 여행과 정서 (3) | 2025.04.03 |

|---|---|

| Poem) 안도환, <만언사(萬言詞)>: 조선 시대의 인생 무상함과 인간 존재 탐구 (0) | 2025.04.02 |

| Poem) 이용, <북정가(北征歌)>: 조선 후기 이용의 함경도 기행문학 (0) | 2025.04.01 |

| Poem) 김인겸, <일동장유가(日東壯遊歌)>: 조선 통신사의 시각으로 본 18세기 일본 (1) | 2025.03.31 |

| Poem) 이광명, <북찬가(北竄歌)>: 조선 후기 유배가사의 대표작 (1) | 2025.03.27 |